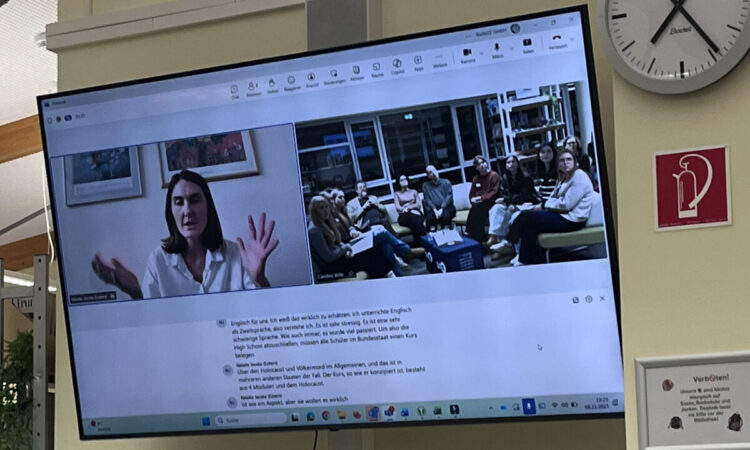

Am Vorabend des Gedenkens an die Pogromnacht am 09. November 1938 fand am Gymnasium Haren ein außergewöhnlicher Videocall statt, der Schülerinnen, Lehrkräfte und Gäste aus den USA zusammenbrachte, um über die Bedeutung der Erinnerung an den Holocaust und die Verantwortung der jungen Generation zu diskutieren. Die Moderation übernahm Dr. Rüdiger Ritter (Leiter des Dokumentationszentrums Haren/Macków), der die Gesprächsrunde leitete und durch seine einfühlsame Art eine Atmosphäre des offenen und respektvollen Austauschs schuf.

Zu Beginn stellten die Schülerinnen die Schulprojekte vor, die sich mit der Geschichte des Holocaust und der lokalen Erinnerungskultur beschäftigen. Dazu gehören unter anderem die Pflege der „Stolpersteine“ in Haren, Besuche von Gedenkstätten wie Westerbork und Esterwegen sowie die Begegnung mit Zeitzeugen wie Albrecht Weinberg. Die Schülerinnen berichteten eindrucksvoll, wie diese Projekte ihr Bewusstsein für die Vergangenheit und ihre Verantwortung für die Zukunft stärken.

Besonders bereichernd war der internationale Austausch mit Nachkommen des Holocaust-Überlebenden Günter Jacobs: Aus den USA war Natalie Jacobs zugeschaltet, die als Lehrerin von ihren Erfahrungen mit Holocaust-Bildung in amerikanischen Schulen berichtete und die Unterschiede zur deutschen Erinnerungskultur herausstellte. Vor Ort nahmen Miriam und Jeffrey Geller teil, die sehr persönliche Einblicke in ihre Familiengeschichte und die Auswirkungen auf ihr Leben gaben. Sie waren gemeinsam mit der Schwester von Miriam, Helga Jacobs-Koehn, und deren Mann Gaylord Koehn in Haren zu Gast, da am drauffolgenden Sonntag im Rahmen der städtischen Gedenkveranstaltung vier Stolpersteine für ihre Großeltern Iwan und Minna Jacobs, ihren Vater Günter und dessen Schwester Helga verlegt wurden. Leider konnten die beiden am Abend des Videocalls nicht teilnehmen.

Im Verlauf des Gesprächs wurde deutlich, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen, zuzuhören und gemeinsam dafür zu sorgen, dass „Nie wieder“ mehr als nur ein Satz bleibt. Die Teilnehmenden diskutierten offen über Generationenunterschiede, die Rolle von Erinnerungsprojekten und die Bedeutung von Toleranz und Demokratie im Alltag. Auch die Herausforderungen, die mit der Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte verbunden sind, wurden thematisiert.

Das Gespräch endete mit dem gemeinsamen Fazit, dass Erinnerung und Verantwortung keine Grenzen kennen und dass der Austausch zwischen den Generationen und Nationen ein wichtiger Beitrag für eine friedliche Zukunft ist.

Vorbereitet und begleitet wurde der Abend von Katrin Kleesiek-Herding, Lisa Bruns und Caroline Wille. Wir danken allen Beteiligten für ihre Offenheit, ihr Engagement und den Mut, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und daraus für die Zukunft zu lernen.